Инструменты пользователя

Боковая панель

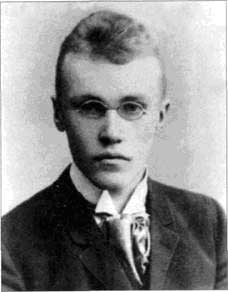

Учёба в гимназии

С 1883 по 1893 гг. Николай Рерих учился в гимназии К.И. Мая. Гимназия была создана в 1856 году по инициативе нескольких немецких предпринимателей на 1-й линии Васильевского острова как частная мужская школа. Возглавил ее педагог-практик Карл Иванович Май, который избрал в качестве основного девиза изречение основоположника современной педагогики Яна Амоса Коменского: «Сперва любить - потом учить».

Экзамены в гимназию были сданы Николаем Рерихом с такой легкостью, что фон Май воскликнул: «Будет профессором!». Большинство предметов преподавалось на немецком языке. Первым учителем рисования был друг отца Николая - художник Михаил Микешин. В первые же годы Николай Рерих выделяется среди своих сверстников редкой одаренностью и трудолюбием.

Николай Рерих проявляет огромный интерес к истории. В его ученической тетради за 1887-1888 годы наряду с переписанным «Плачем Ярославны», записями народных сказок есть работы на исторические темы: сочинение «Месть Ольги за смерть Игоря», стихи «Ронсевальское сражение», «Поход Игоря», «Йоркское сражение».

Любимым предметом стала и география. Эти уроки были особенно увлекательными. Опытный педагог К.Май живо, талантливо рассказывал о новых землях и странах, великих путешественниках. А на праздниках устраивались «географические шествия», сопровождаемые стихами учащихся. В одном из них Рерих «изображал» реку Волгу.

Пытливый, деятельный мальчик не ограничивался знаниями, которые давала ему гимназия. Он постоянно находил для себя новые увлекательные занятия и полностью посвящал им свободное время. Особенно плодотворными были для него летние месяцы в имении отца в Изваре, невдалеке от станции Волосово. Стариной и романтикой там был полон дом самой усадьбы. Построенный еще во времена Екатерины II, он своими толстыми, тяжелыми стенами, острыми высокими башенками отдаленно напоминал крепостной замок. В залах стояла старинная мебель, висели копии с произведений голландских мастеров. Впечатляющей была картина с изображением Канченджанги, высочайшей вершины Гималаев, которую в дальнейшем Рериху суждено было неоднократно изображать на своих полотнах.

Рериха манят к себе глухие дремучие леса, гладь озера с густыми туманами, заросли камышей. Все в окрестностях усадьбы кажется ему необычным, таинственным, сказочным. Он бродит по лугам и полям, вместе с лесничим ходит на охоту. Природа обостряет его чувства, пробуждает творческую фантазию, настраивает на высокий поэтический лад.

Сохранилось несколько описаний охот, сделанных тогда Рерихом. В них он почти не касается самой охоты, ее результатов. Основное в них - жизнь природы.

Запись от 21 октября 1892 года поражает художественным видением окружающего, умением подметить и зрительно запомнить тончайшие цветовые отношения, сложнейшие эффекты освещения. «Утром какой-то не то пар, не то туман окутывает всю землю; небо кажется каким-то лиловато-серым. Но туман этот мало-помалу окрашивается красноватым цветом - это солнце, кровавый раскаленный шар медленно подымается из-за леса. Понемногу подбирается туман; снег, стволы деревьев, дома, все окрашивается розовым цветом, даже тени и те стали какие-то лиловато-красные. Солнце, наконец, поднялось - резкие тона смягчились».

Вдохновенны, поэтичны его заметки о ночных охотах. В них описывается сказочная темнота дремучего леса, таинственные звуки, тишина реки, запахи трав, ярко мерцающие звезды.

Рано привлекли внимание Рериха курганы. Как-то в усадьбе в Изваре остановился крупный археолог Л.Ивановский. Николай Рерих, всегда живо реагировавший на все новое для него, под впечатлением знакомства с Ивановским уже девятилетним ребенком начал раскапывать старинные захоронения в окрестностях имения своих родителей и задумываться над тайнами жизни древней Руси.

Будучи в последних классах гимназии, он обратился за советами к известному археологу А.Спицыну и нашел у него поддержку: уже в 1892 году по поручению Археологического общества Рерих производит раскопки курганов между селом Брызовым и деревней Озертицы бывшего Царскосельского уезда Санктпетербургской губернии. Отчет о раскопках, написанный детским почерком, отличается большой вдумчивостью и серьезностью: в нем дано описание курганов, обнаруженных костяков, найденных старинных предметов.

«Ничто и никаким способом не приблизит так к ощущению древнего мира, как собственноручная раскопка», – вспоминает впоследствии Николай Рерих.

Находки этих и последовавших за ними в 1893 году вторых раскопок были переданы в гимназию.

К этому времени относятся и первые опыты рисования. В гимназии Рерих принимал активное участие в любительских спектаклях как актер и художник. Он сделал портрет Н.Гоголя для программы спектакля, эскизы декораций для постановки живых картин из «Страшной мести» и «Майской ночи», которые увлекли его своей фантастикой.

Был исполнен также портрет директора гимназии К.Мая. Первым, кто обратил серьезное внимание на увлечение Рериха рисованием, был художник М.Микешин, близкий друг их семьи. Он увидел в мальчике большой талант и с 1891 года начал с ним заниматься. Рерих часто бывал у Микешина, наблюдал, как он рисовал, и упорно учился у него.

В гимназические годы проявился и литературный дар юноши. С увлечением записывал он сказки и предания, которые слышал от крестьян, сам сочинял сказы и былины. В 1891 году появились его первые публикации в «Охотничьей газете» и журнале «Русский охотник».

Впечатления детства - сильнейшие впечатления. С ранних лет воображение Рериха волнует своеобразный, богатый мир, овеянный красотой и романтикой: героическое прошлое родины, образы былинных русских богатырей, великолепие северной природы, загадочные страны Востока. И он сам стремится к творчеству. Уже в детстве проявились многие черты щедрого, многогранного таланта Николая Рериха. Они во многом определили будущий жизненный и творческий путь художника.

В гимназии К. И. Мая учились также и дети Николая Рериха и Елены Рерих: Юрий (1914 - 1917) и Святослав (1916 - 1917).

Литература

- «Памятные места семьи Рерихов в Санкт-Петербурге». Составители: И. С. Аникина, А. П. Соболев

Инструменты страницы

Рекомендуем оформить подписку на новости данного раздела. Для этого нажмите на кнопку "Подписаться", расположенную справа снизу каждой страницы (знак конверта).

Обсуждение